Tech

Informatique quantique : pourquoi on peut y croire

Où en est l’informatique quantique ? Tient-elle ses promesses, alors que le concept remonte à une centaine d’années ? Les avancées de ces dernières années sont bien réelles, y compris en France où le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et des start-up misent beaucoup sur des applications concrètes. Mais la spéculation va bon train.

Sur le papier, l’informatique quantique a l’ambition de résoudre des calculs gigantesques beaucoup plus vite que le plus puissant des calculateurs de dernière génération.

En effet, les systèmes quantiques font rupture car ils n’utilisent pas le ‘bit’ (binary digit), l’unité binaire des ordinateurs conventionnels (avec deux états : 0 ou 1). Ici, le système peut effectuer plusieurs opérations simultanément, en exploitant plusieurs états à la fois, par « superposition » et « intrication » (c’est-à-dire combinaison, imbrication avec corrélation), et par effets de tunnel quantique (permettant de dépasser des barrières d’énergie au niveau des particules ou électrons).

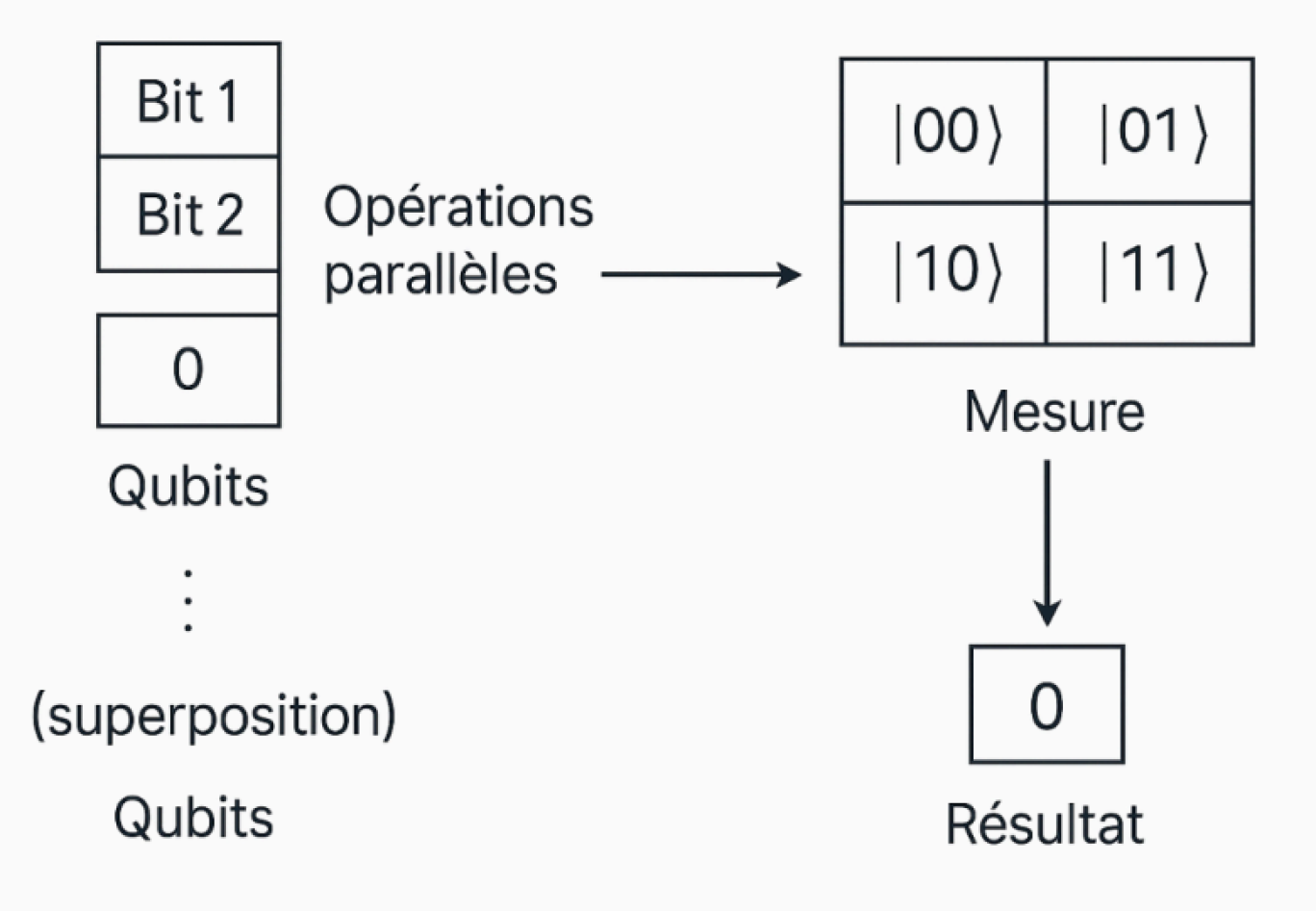

Pour rappel, le quantique utilise une unité appelée le « qubit » (quantum bit) qui permet la combinaison et représentation linéaire et simultanée de deux états à la fois : 0 ou 1, ou « 0 et 1 » - ce qui démultiplie, à la puissance ’n’, les possibilités de calculs simultanés en superposition (2ⁿ états pour n qubits).

A noter qu’il existe des modèles alternatifs à ce qubit, encore plus sophistiqués et plus complexes : on parle ici de « qudits » (quantum digits) qui exploitent plus que deux états binaires, donc au moins trois « positions » ou plus ( /0, /1, /0 et 1, etc.) Car, certaines architectures quantiques, notamment celles à base de photons (particules de lumière) peuvent exploiter des « degrés de liberté » plus variés (cf. les travaux spectaculaires du laboratoire LETI du CEA).

Des supports physiques, à l’échelle nanométrique

S’agissant des supports physiques du calcul quantique, il existe des approches très différentes. Toutes sont pratiquement parvenues à l’échelle de l’atome (entre 40 et 100 nanomètres, donc 40 millionièmes de millimètres…).

Comme IBM depuis des décennies et comme Google, la start-up française Alice & Bob (fondée par deux ‘Normale Sup’, qui ont levé 130 M€, et ouvert un bureau à Boston) mise sur des substrats supraconducteurs refroidis. La capacité atteint déjà les 100 qubits et la correction d’erreurs progresse de façon spectaculaire.

En France le LETI (CEA) et la start-up Quandela (lancée par une professeure du CNRS/ C2N, soutenue par Bpifrance ; levée de 65 M€) ont opté pour des substrats photoniques ultra-contrôlés : des photons sont générés par paires et « intriqués » à partir de circuits silicium. On est déjà à une capacité de 12 qubits.

Il existe également la solution des « atomes neutres piégés par laser», exploitée en France par la start up Pasqal (100 à 300 qubits), fondée en 2019 par une équipe de l’Institut d’Optique (CNRS ; 140 M€ levés, également soutenue par Bpifrance).

Quant à Intel, le géant des processeurs a retenu l’option de ‘spins’ sur silicium, qui consiste à piéger des électrons ou particules aimantées, selon deux états (‘up’ et ‘down’).

Tous ont donc en commun le qubit et le principe de superposition (cf. schéma) également désigné « quantum parallelism » ; cf. IBM) ; ceci n’a rien à voir avec le calcul « massivement parallèle » des ordinateurs actuels (ou ‘multithreading’ consistant à découper en segments pour accélérer le traitement de très gros volumes de données). Ici, avec le quantique, on superpose les « opérations », mais on ne fournit pas directement de résultats définitifs en sortie « brute ». Ce n’est qu’au moment de la mesure, à la fin, que l’on peut obtenir un seul résultat. Pour cela il faut recourir à des algorithmes (comme Shor, Grover, etc.) qui permettent d’extraire l’information utile de cette superposition. D’où des taux d’erreurs - même infinitésimaux - ce qui explique les réserves, légitimes, de bon nombre de communautés techniques et scientifiques. D’ailleurs des cabinets d’études comme Gartner ou Forrester, constatent qu’il n’existe pas encore d’applications fiables dans la finance ou même dans le spatial, à cause des taux d’erreurs.

Des avancées réelles

Pourtant, force est de reconnaître que, depuis 10 ans environ, des avancées concrètes existent, notamment dans la précision des résultats. En outre, depuis toujours, certains gros calculs utiles aux prévisions météo ou à la prospection de l’univers, à la géolocalisation GPS, ou paradoxalement, au calcul ultraprécis du temps (« horloge atomique ») ou à la biologie moléculaire et à son imagerie, fournissent des données très précieuses, malgré les marges d’erreur. Car celles-ci pourraient devenir infinitésimales à mesure que l’on optimise la modélisation, l’analyse d’images (cf. les progrès de l’IA).

Bref, la liste des applications est encore limitée mais elles sont prometteuses, y compris dans des domaines moins louables tels que l’armement.

IA et calculs quantiques : la convergence

La cryptologie est une cible aujourd’hui largement répandue du quantique, notamment pour la distributions de clés « quantiques » inviolables (QKD, quantum keys distribution) ; mais, avec un corollaire bien embarrassant : cette nouvelle puissance de calcul permet aussi de « casser » les clés d’encryptage en quelques minutes, quand il faut des jours ou des mois avec un gros calculateur ! On peut juste espérer que les hackers n’y auront pas ou difficilement accès - sauf s’ils sont financés par des Etats totalitaires et belliqueux… Et de là, le développement de projets pilotes autour de « l’Internet quantique », c’est à dire inviolable par transfert ou duplication à distance de l’état quantique des qubits, que ce soit en Europe (EuroQCI), en Chine (Micius), aux Etats-Unis…

En corollaire, beaucoup d’investisseurs y croient, même si des experts alertent sur le caractère très spéculatif du secteur. Ce que confirme la floraison de start-up mariant IA et calculs quantiques. Forrester évalue le marché mondial du quantique « middleware hybride » à 27 Mds $ en 2027, McKinsey évalue le « quantique seul » entre 72 et 97 Mds$ d’ici à 2035. Et BCG projette de 450 à 850 Mds en 2045…

Se connecter

Se connecter